はじめに

マイクロビットの公式サイトにはたくさんの作品サンプルがあります。しかし、いつかは作り尽くしてしまい、「そろそろ自分で考えたものを作ってみたい」と思う瞬間が来るはずです。

この記事では、マイクロビットのビジュアルプログラミング(makecode)を使って、一からオリジナル作品を作るときの進め方を紹介します。

初心者の方が大事にすると良いキーワードは 「具体化」 と 「最小構成」 です。

作品作りのきっかけ

電子工作を始めるときの流れには大きく分けて2つのパターンがあります。

- 目的志向型:

こんなものがあったらいいな(着想)→必要な機能や部品を考える(具体化)→作ってみる(製作) - 素材志向型:

面白い部品を手に入れた(着目)→どんな使い道があるか考える(構想)→作ってみる(製作)

今回は「目的志向型」を例に進めていきます。

作品作りの3ステップ

私が実際に作った「ティルトピアノ(傾けて演奏するピアノ)」を例に、着想から制作までの流れを紹介します。流れは大きく3ステップです。

- 着想:こんなものがあったらいいな

- 具体化:必要な機能や部品を考える

- 製作:作ってみる

今回の作例では以下のような手順を踏んで作っていきました。

着想:こんなものがあったらいいな

きっかけは「うちの子が歌が好き」ということ。音が鳴るもの、できれば簡単な曲を演奏できる楽器があれば楽しいだろうと考えました。

具体化:必要な機能や部品を考える

ここが一番重要なステップです。思い付いたことを、プログラミングや電子回路で実現できるレベルまで落とし込みます。

今回の作例では以下のような具合です。

- 機能の幅

子どもが知っている曲は多くが「ドレミファソラシド(1オクターブ)」の範囲に収まります。また、ハ長調が多くピアノの黒鍵の音を使う事は多くない印象です。そこで今回は「ドレミファソラシド」の白鍵の音だけを出すことにしました。 - どう実現するか

ボタンが2つしかないマイクロビットで8音を出すには工夫が必要です。複数の音を意図通りのタイミングで出そうと思ったら加速度センサーが使えそうです。傾斜の角度や方向だけで8音階を表現するアイデアもありますが、操作が難しくなりそうです。

今回は加速度センサーを使って傾き(前後左右)を検知し、それとボタンの組み合わせで音を切り替えることにしました。

つまり、傾斜4方向 × ボタン2種類(A/B) = 8音 という仕組みです。

製作:実際に作る

具体化の段階でイメージを固めたら、いよいよ制作です。

ただし、初心者はいきなり完成形を目指さず、最小構成から始めることをおすすめします。

なぜなら、うまく動かなかったときに原因を切り分けやすいからです。これはプログラミングでも電子工作でも同じです。

私はマイクロビットの加速度センサーとスピーカーは使ったことがありませんでした。そのため、傾斜センサーとボタンの組み合わせでスピーカーから音を出すというテストから始めます。

進め方の例:

- 傾斜センサー+ボタンで「ド」を出すテスト

- Aボタン+傾斜で「ドレミファ」までの音を追加

- A・Bボタン+傾斜で「ドレミファソラシド」までの音を追加

- 実際に「きらきら星」を演奏してみる

実際の制作手順

では実際にmakecodeというビジュアルプログラミングツールを使用して作品を作っていきましょう。

MakeCodeの編集画面を開く

まずは、公式サイトからmakecodeの編集ページを開きます。

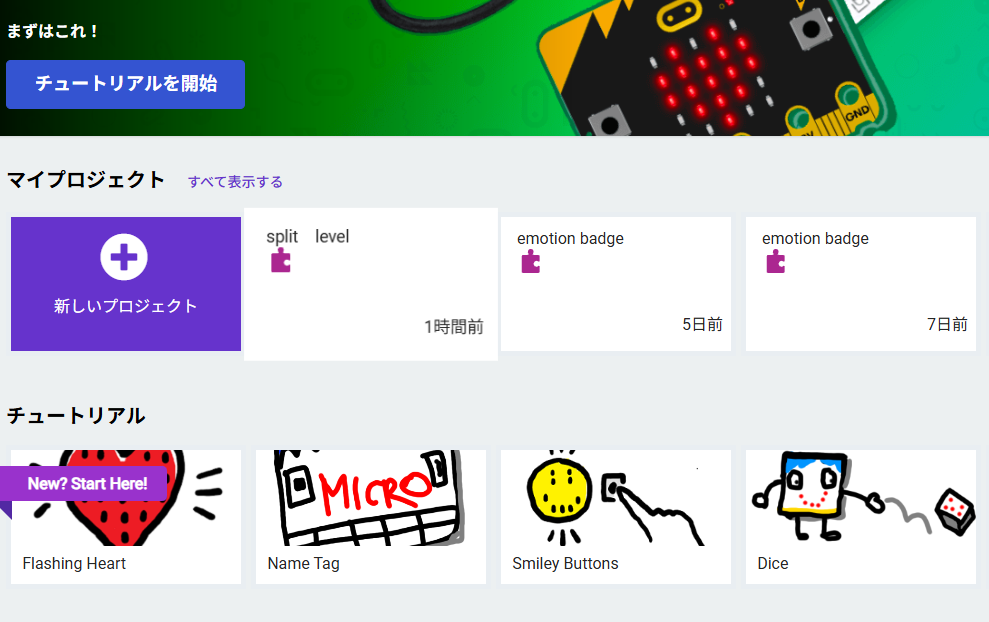

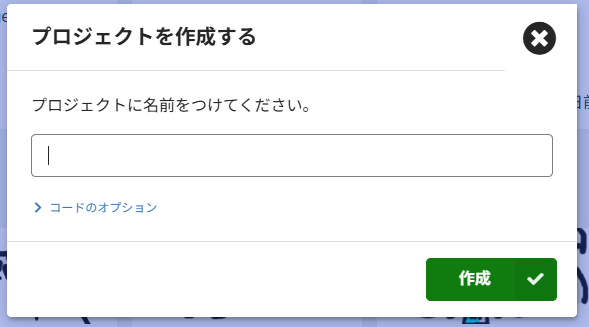

下のようなページが表示されます。「新しいプロジェクト」をクリックすると、プロジェクトの名前を入力するウィンドウが出てきます。好きな名前を設定しましょう。

プロジェクト名を決定すると、makecodeの編集画面が表示されます。

傾斜センサー+ボタンで「ド」を出すテスト

まずは、傾斜とボタンの組み合わせでドの音を出すところから始めましょう。音を出す傾斜の基準は15度とします。

なお、ピッチは前後方向の傾き、ロールは左右方向の傾きを表現します。数値のプラスとマイナスで前後(または左右)のどちら方向にどれぐらい傾いているかを表現できます。

MakeCodeでの編集はこんな感じです。ボタンが押された時に、傾斜を確認して条件に当てはまればドの音を鳴らすようにします。

※動画は2倍速です。

動作を確認します。

きちんとボタンを押したときに手前に傾いていればドの音を鳴らすという機能が実現できています。

成功したので次の工程に進みます。

Aボタン+傾斜で「ドレミファ」までの音を追加

Aボタンと前後左右の傾斜を組み合わせて「ドレミファ」の音を出す機能を追加していきます。ボタンを押したときの条件を複数設定し、対応した音が鳴るように設定します。

MakeCodeでの編集はこんな感じです。

動画を取り忘れたので載せていませんが、この後の手順でも音を想定通りに鳴らせるか確認しています。

成功したのでドレミファソラシドのすべての音を出す機能をつけます。

A・Bボタン+傾斜で「ドレミファソラシド」までの音を追加

MakeCodeでの編集はこんな感じです。Aボタンと同じ動作をBボタンで行うだけなので、ブロックごとコピーしてボタンを変えるだけです。

実際に「きらきら星」を演奏してみる

成功したのできらきら星を演奏してみます。

この動画は音が出ます。音量に注意してください。

できました!

まとめ

今回の記事では、マイクロビットでオリジナル作品を作るときの進め方を紹介しました。ポイントは次の2つです。

- 「こんなものがあったらいいな」というアイデアを 具体化 すること

- 最小構成 から始め、少しずつ機能を追加していくこと

今回紹介した方法はあくまで一例です。自分なりの進め方を見つけて、ぜひ楽しく作品づくりをしてみてください。

コメント