はじめに

2024年にマイクロビットの公式サイトに「CreateAI」という新しい仕組みが登場しました。

これを使うと、ブラウザ上で手軽に機械学習を体験できるようになっています。専門的な知識や難しい数式は不要で、マイクロビットをパソコンにつなげばすぐに始められます。

面白そうなので実際に試してみたところ、準備から判定までにかかった時間は20分ほど。思っていたよりもずっと簡単でした。慣れたらもっと早いと思います。

どんなことができるの?

今のところ(2025年9月現在)、mirco:bit CreateAIで扱えるデータは「加速度」だけです。マイクロビットに内蔵された加速度センサーで動きを記録し、そのデータを使って「歩いている」「ジャンプしている」といった動作を判定します。

仕組みとしては、まず様々な動作のデータを集めることから始めます。その後、集めたデータの中から動作の特徴(歩いているときの振幅や、ジャンプのときの急な縦の動きなど)を機械学習モデルで見つけ出します。この特徴をもとに「今の動きは歩行か?ジャンプか?」と判定できるようになるわけです。

使えるセンサーはひとつだけですが、データを集めて、不要なものを除去して、学習して、実際に判定してみるという、機械学習でよく言われる一連の流れを体験するには十分です。

準備するもの

必要な道具はとてもシンプルです。

- マイクロビット本体

- Bluetoothが使えるパソコン、またはパソコンと2つ目のマイクロビット

- USBケーブル(typeB)

- マイクロビットを体に固定するための輪ゴムやテープ

実際の手順

データ取得の準備

まずは公式サイトにアクセス

こんなページが開きます。

下に並んでいるサンプルから「AI活動タイマー」を選びます。

こんなページに飛びます。下にスクロールしていくと・・・

こんな画面が出てくるので、「micro:bit CreateAIで開く」をクリックします。

micro bit CreateAIの画面が開くとこうなります。

画面を開いたときは、下の方に「micro:bitが接続されていません。」というメッセージが表示されていると思います。

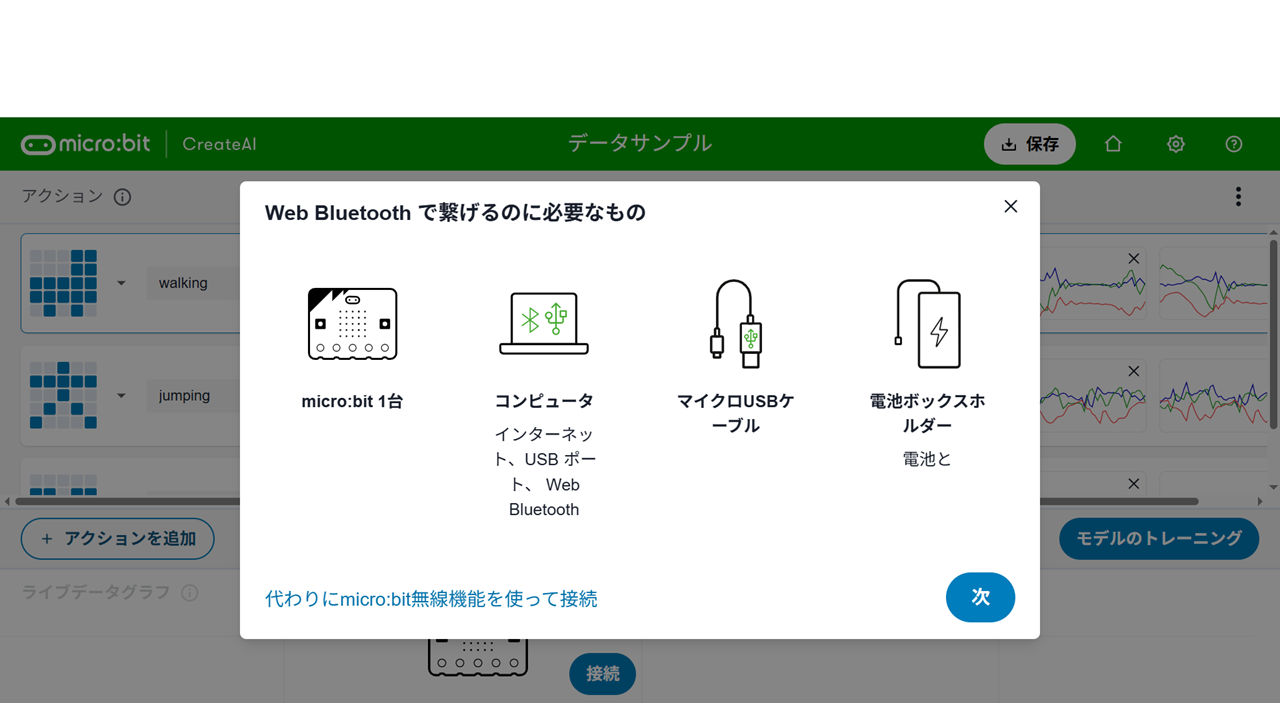

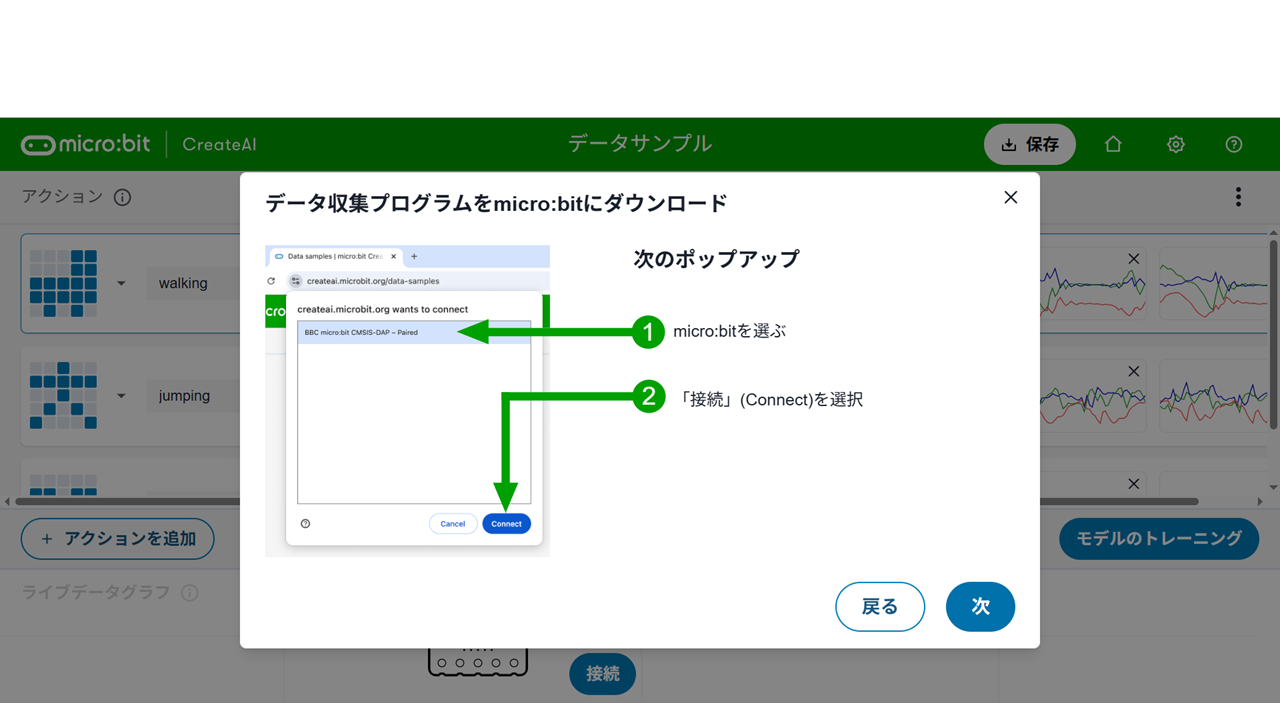

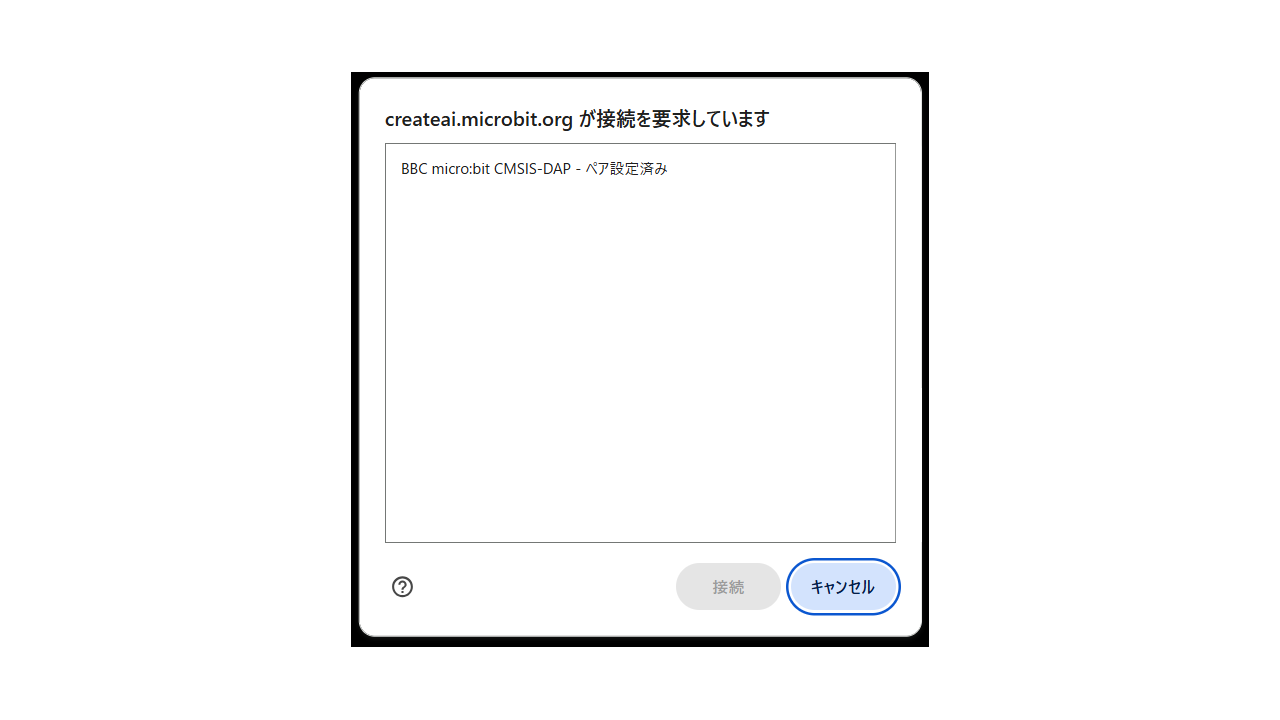

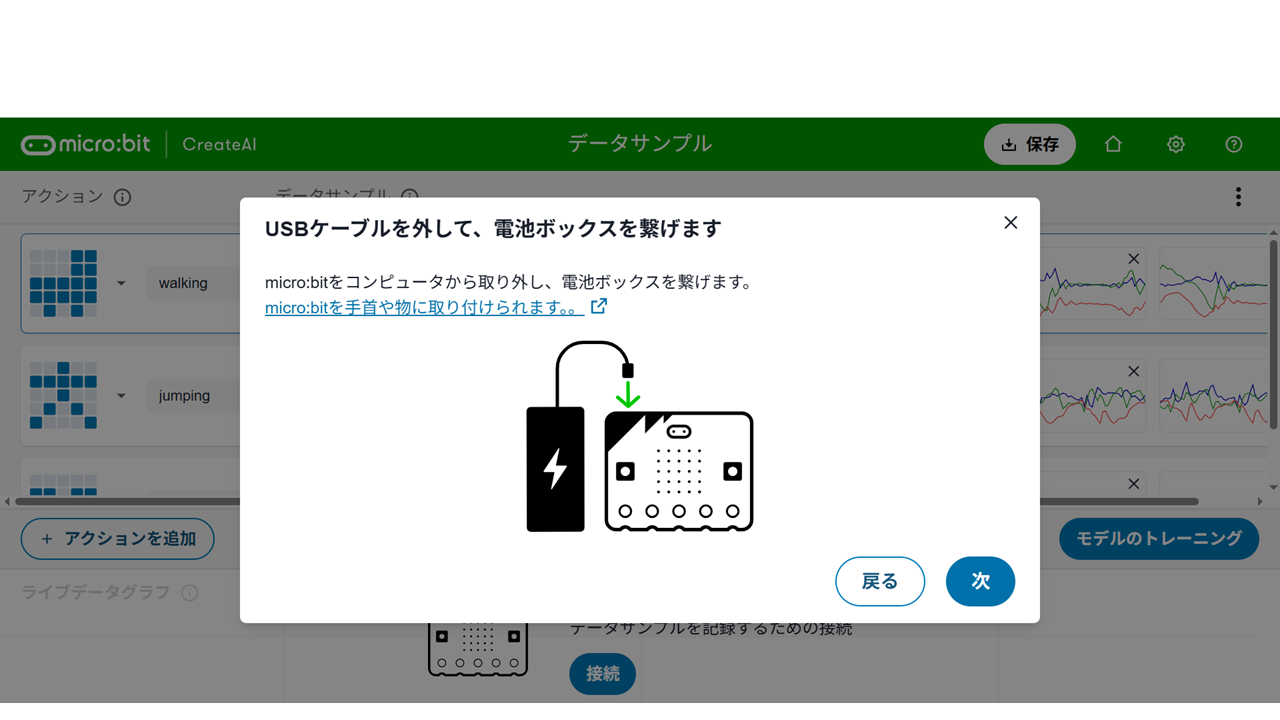

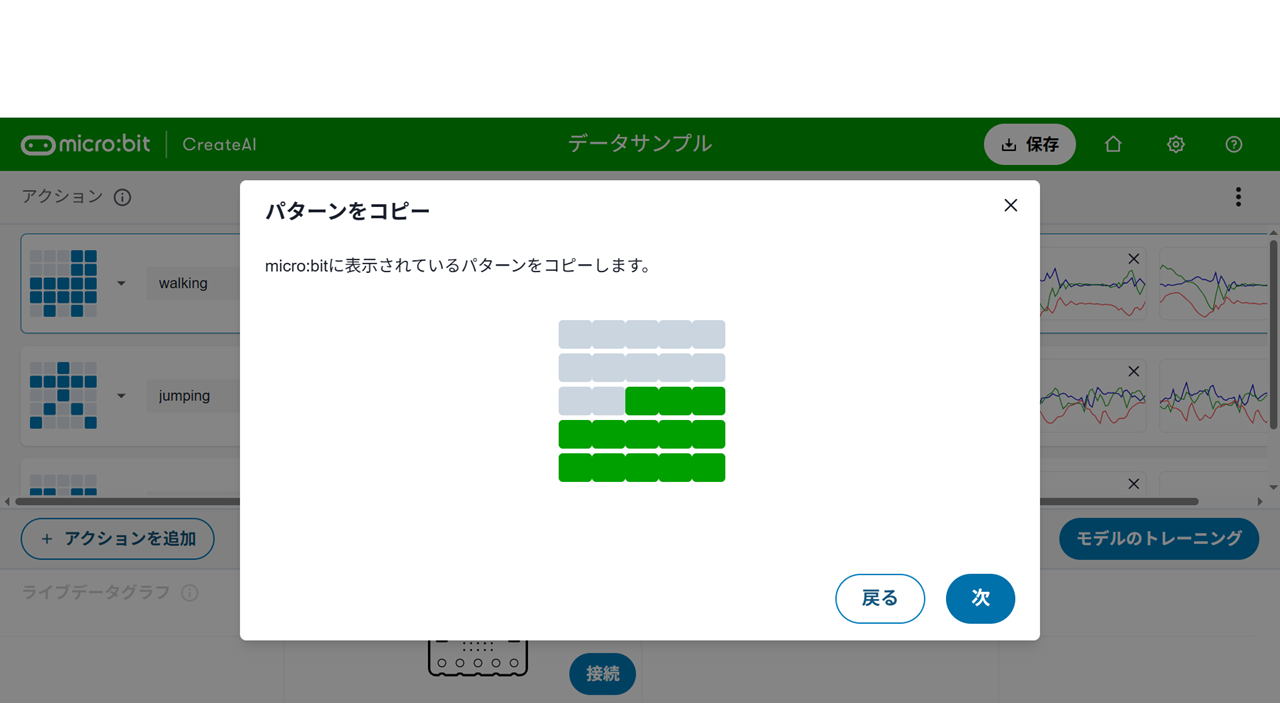

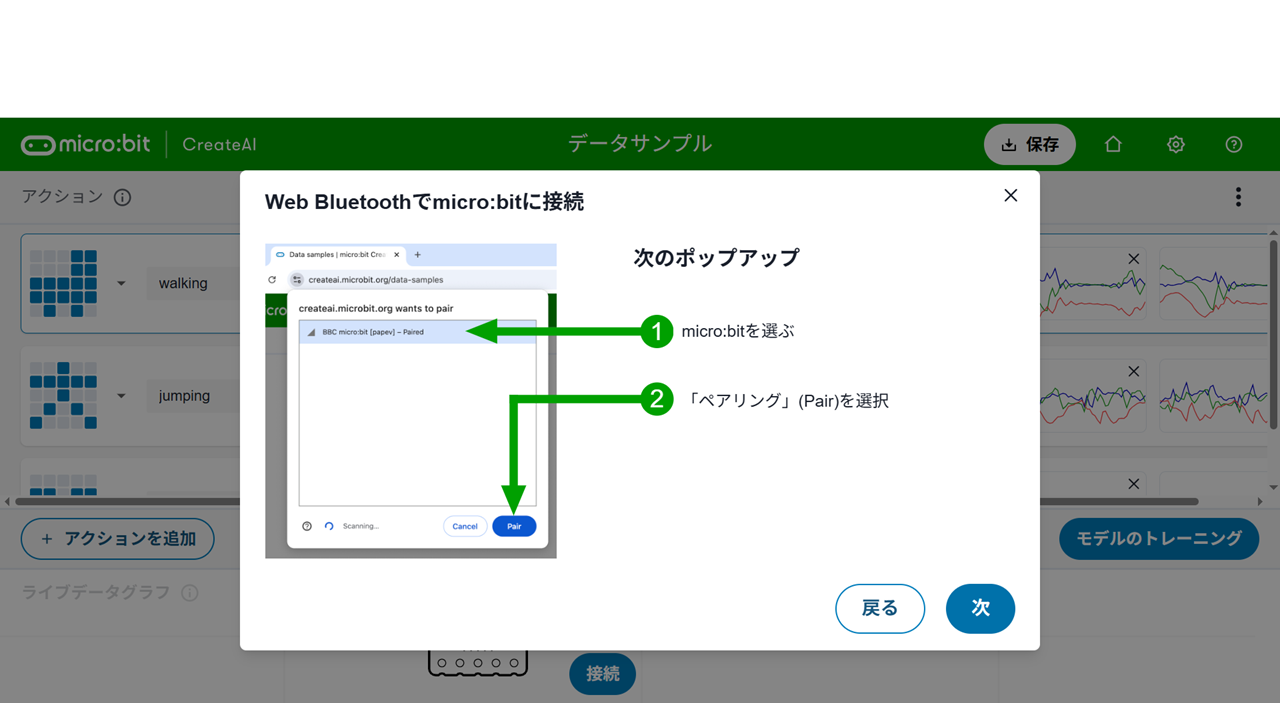

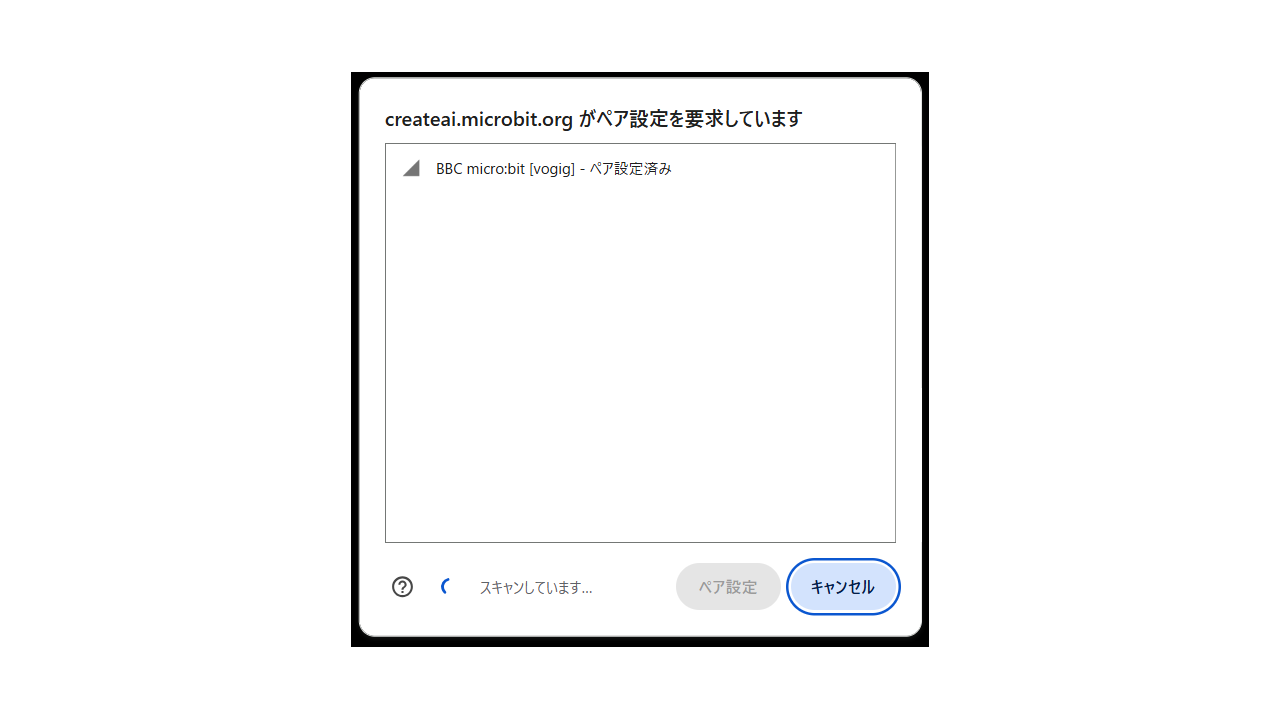

「接続」ボタンを押して、パソコンとマイクロビットを接続しましょう。接続は難しくありません。画面の指示に従って操作していけば、パソコンとマイクロビットが接続されます。

Bluetoothでの接続が成功すると以下のような画面になります。

画面の下の方にマイクロビットから送られてきた加速度データが表示されるようになったでしょうか?

マイクロビット本体を振ると、それに合わせて画面上のグラフが動くはずです。

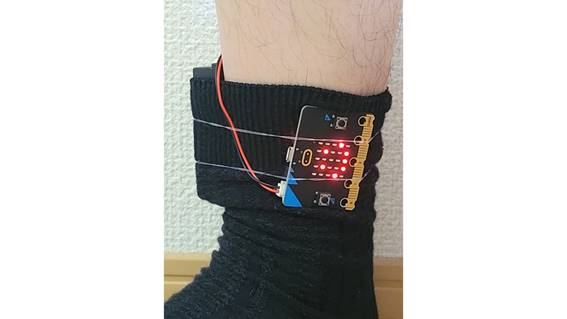

それが確認出来たら、マイクロビットを操作することはもうないため足首あたりにマイクロビットを付けてしまいましょう。

私が試したときは、こんな感じで輪ゴムを使って足首に固定しました。電池ボックスはやや重かったので、走ったときに飛んでいかないよう靴下に入れています。

ここまでくれば後はデータを取ってモデルの学習を行うだけです。

判定する動作項目の追加・学習データの記録

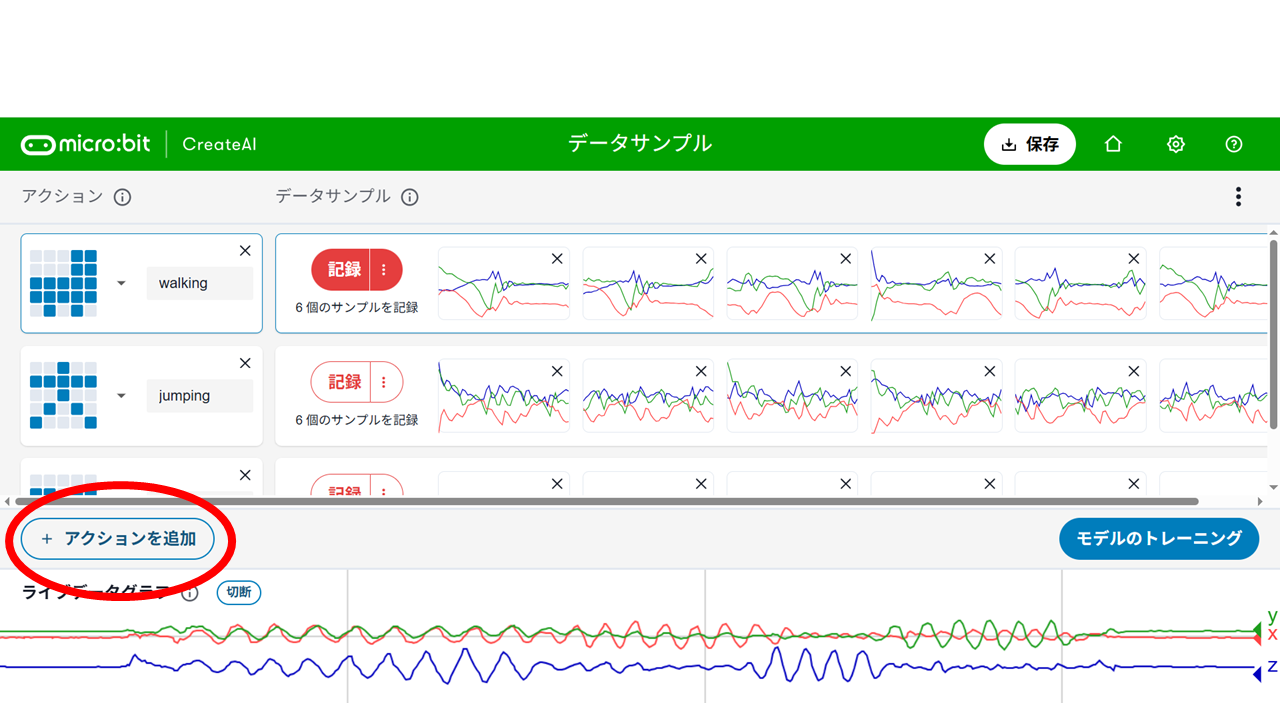

今回は、走る動作も取ってみたかったので、判定する動作を追加します。

すぐにセンサーによる動作の判定をしてみたいという方は、下の方へ飛んでください。

判定する動作を増やすには「アクションを追加」ボタンを押します。

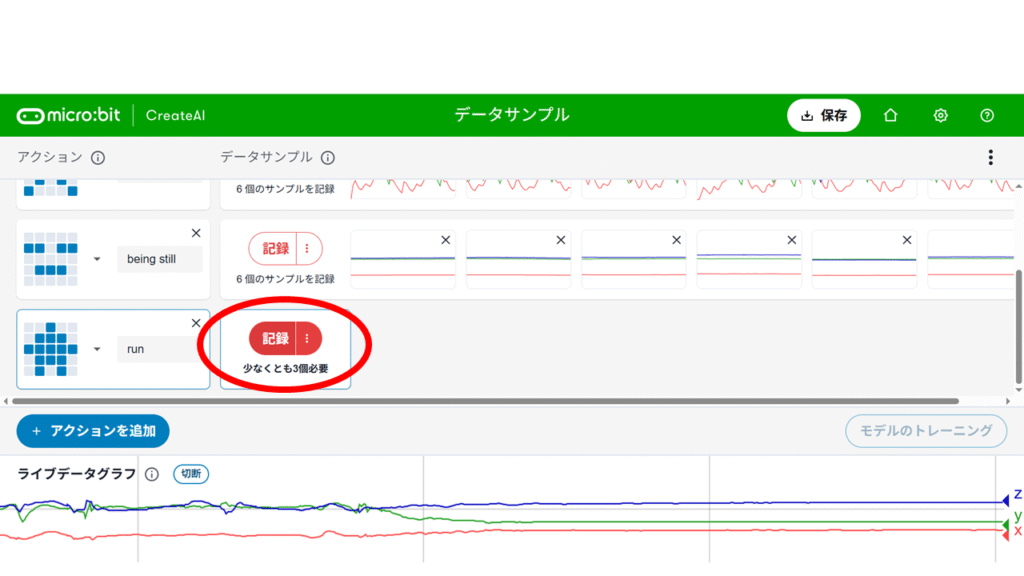

こんな風にアイコンが増えます。今回は走る動作を判定項目に加えたいので、名前は「run」にします。新しく追加した動作にはサンプルデータが入っていないため、新しくデータを取得する必要があります。

「記録」ボタンを押して実際に走る動作を行います。

記録ボタンを押すとカウントダウン後にデータの計測が始まります。歩行データなどを取るときは、データ計測開始と同時に歩き始めるのではなく、カウントダウンの間に動き始めるのがおすすめです。

データの確認・不要データの整理

では、データの確認です。波形を見て上手くデータが取れていないものや、余計なデータが入っていないか確認します。データを見てみると、「being still(停止)」のデータに余計なものが混ざっていました。停止のデータなのに、波形が動いているものがあります。どうやら計測中に体を動かしてしまったようです。これではモデルが動いている状態を停止と誤って判定してしまいます。データの右上の「×」を押すと対象のデータを削除することが出来ます。

他にも、「歩行のデータなのに、波形が止まっている」「ジャンプのデータなのに、歩行のデータになってる」などがあればそれも消してしまいましょう。

この様な作業をデータのクリーニングやクレンジングと言います。機械学習のモデル作成ではとても重要なステップです。

不要なデータの削除が済んだらいよいよモデルの学習を行います。

モデルの学習を行うには右下の「モデルのトレーニング」ボタンを押します。

さらに「トレーニングの開始」ボタンを押すと学習が開始されます。

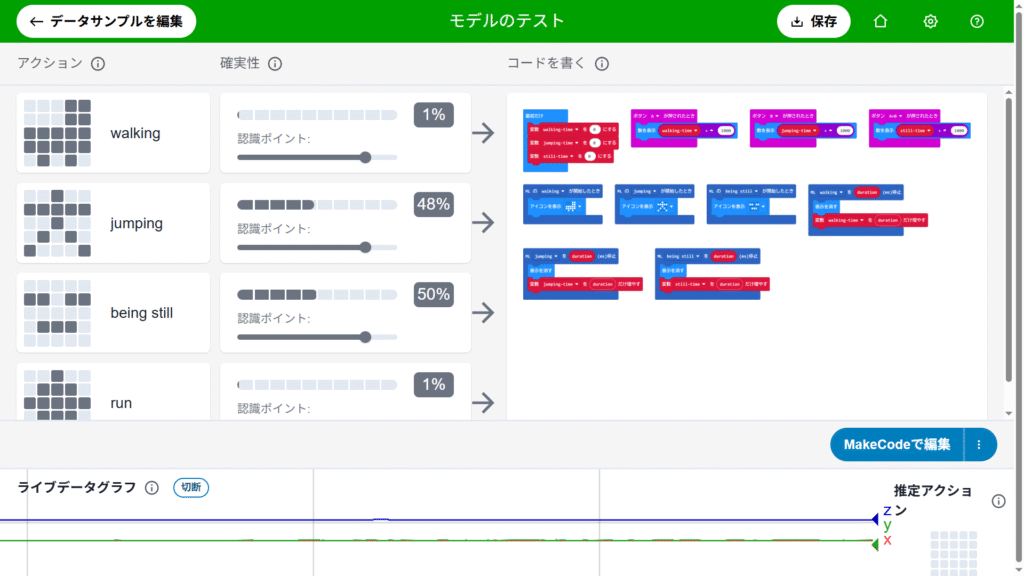

学習が終わると以下のような画面になり、モデルが動作を判定できるようになります。試しに歩いたりジャンプしたりしてみましょう。画面上の「確実性」という表示の下のバーが動くはずです。機械学習モデルがマイクロビットから送られたデータをもとに、現在の動作を推定した結果が表示されています。

動画で見るとこんな感じです。

モデルの精度

これは記事に使用する画面のキャプチャをしているときに、たまたま取れたデータです。パソコンの前にかがんでいる状況、つまり停止状態でした。

画面下のライブデータグラフを見ても、波形に動きが無く止まっていることが分かります。

しかし、確実性の項目を見るとbeing stillが50%でjumpingが48%と、機械学習モデルが判定を迷っている様子が見られます。これは学習データの不足により、モデルが十分な判断基準を持てていないことが表れています。おそらく、脚の前傾角度を判定基準にしていたのでしょう。いろいろな姿勢で止まっている状況を学習データとして準備すればこのような状況は減っていくでしょう。

実際に動作を切り替えて判定を確認するとこんな感じになります。

感想

機械学習やデータサイエンスでは、モデルをどうやって作るかも大切ですが、それ以上にどんなデータをどうやって集めるのかというのが大切です。ノイズがたくさん入った的外れなデータではどれだけ高精度なモデルを作っても意味がありません。

マイクロビットを使用して動作データを取得する段階で、ちょっとしたタイミングのずれで不適切なデータが出来てしまう事があります。分析だけやっていると気づきませんが、データにノイズが簡単に混入してしまうというのが分かるだけでも価値があると思います。

またデータが不十分だと学習も十分にできないという事も分かるようになっています。

こういった点から、micro:bit CreateAIはデータの取得から分析までをシームレスに学習できるのが素晴らしいと感じました。しかも専門知識なしで可能です。

まとめ

CreateAIを使うと、わずか20分ほどで「データ収集 → データ整理→モデル学習 → モデルの使用」という機械学習の流れを体験できます。しかも専門知識は不要。データが足りないと判定があいまいになることや、ノイズがあると精度が落ちることを、実際に自分で体験できるのはとても貴重だと思いました。

マイクロビットでAIを体験してみたい方は、ぜひ一度試してみてください。

コメント